2022年度

研究室説明会

以下の日程で研究室説明会を実施します。インタラクション研究室を検討している皆様は奮ってご参加ください!

【日時】

- 2022年10月X日(Y)

【場所】

- オンライン:Zoom

- 対面:7B106 多目的コンテンツ実習室

※ 内容は各回で異なります

【面談】

- 研究室説明会の短い時間ではわからないことも多いと思います。面談では追加説明、質問、希望など様々な個別のリクエストに対応します。

- 面談にあたって説明会に参加していなくても構いません。面談は、日ごろ個別に話す機会の少ない教員と色々話せる機会です。また教員の考え、相性などを知る機会にもなります。ぜひ気軽に話をしにきてください。

※ 【面談希望】をタイトルに含め、日時の希望を3つ程度、またオンライン・対面の希望を書いたメールを井上(inoue[at]slis.tsukuba.ac.jp)に送ってください。こちらから日時調整の返信をします。

研究室の活動

発表活動

情報処理学会GN研究会、電子情報通信学会HCS研究会や、ACMのCSCWやCHI、IEEEのCSCWD、CollabTechなどの国際会議、さらに有力学術論文誌で毎年多くの研究成果を発表しています。研究の段階に応じて多様な発表機会があります。

毎年夏には複数他大学と合同で合宿ワークショップを行い、学生間でも様々な意見を出し合い議論します。また冬にも複数他大学と合同の研究会を行っています。これらの身近な発表の機会では他研究室の学生ともたくさん交流できます。

日頃の活動

ゼミでは各自研究を報告したり、学会発表リハーサルをし、他のメンバーや教員からアドバイスや意見をもらったりします。オンラインでもコミュニケーションをとって、効率よく研究を進めていきます。

研究はプロジェクト単位で進めることが多く、きめ細かな個別サポートが受けられます。

企業等との共同研究の機会も多く、合同のミーティングに参加したり、給与をもらったりもできます。

研究紹介

-

テレワークやオンライン学習を革新するコミュニケーションデザインと組織デザインを進めています。

-

キーワード: #メディアコミュニケーション #コラボレーション #CSCW #集合知 #EdTech #HRTech #インタラクションデザイン #インタラクティブシステム #ソーシャルコンピューティング #人間情報学

テレワーク高度化

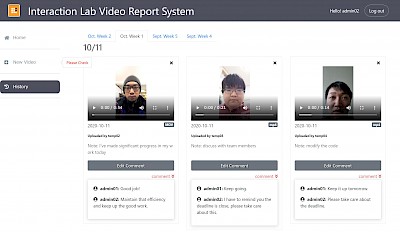

ショート動画によるワークエンゲージメント向上

テレワークが広まっています。テレワークでは従業員のモチベーションやエンゲージメントの低下が課題です。非言語情報を含むビデオによるインタラクションを増やす仕組みを日報動画として実装し、この課題を解決しています。日報動画からエンゲージメントの低下を検知することもできます。

主な発表文献:

- Zhen He, Xinwei Dai, Toshihiko Yamakami, Tomoo Inoue, Preliminary utility study of a short video as a daily report in teleworking, Collaboration Technologies and Social Computing, LNCS 12324, pp.35-49, doi>10.1007/978-3-030-58157-2_3, Springer, 2020.9. (Best Paper Award)

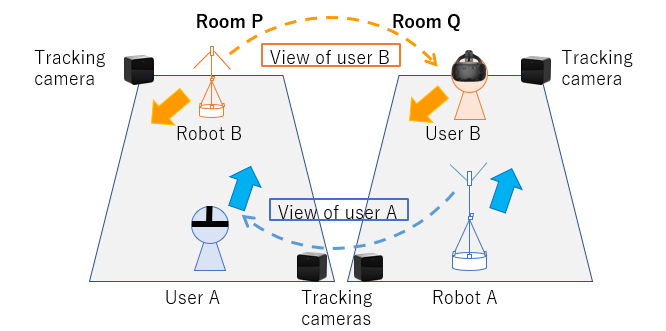

オフィス内でのすれ違いを想定した双方向型テレプレゼンスロボット

テレプレゼンスロボットを遠隔地の作業相手と同じ位置に存在させることにより、遠隔実世界協調作業(例えば異なる2地点にいる二人が同じ廊下ですれ違う)を実現しています。さらにテレプレゼンスロボットに人物映像をAR表示することで、人間とテレプレゼンスロボットのすれ違いを円滑にします。

主な発表文献:

- Tomoo Inoue, Zijie Yuan, Remote Video Figure Achieves Smooth Cooperative Movement in a Bi-directional Telepresence Robot Environment, Collaboration and Technology, LNCS 11001, pp.91-104, doi>10.1007/978-3-319-63874-499504-5_8, Springer, 2018.9.

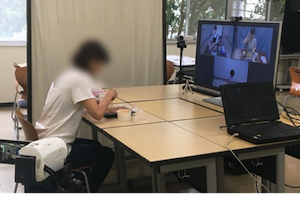

オンライン懇親会

リモートワークの増加に伴い、懇親会などもオンラインで実施されるなど、オンライン食事会の機会が増加していますが、その知見は多くありません。

本研究では、同じ食事を食べることで、相手と親密感が湧くことに着目し、オンライン共食における食事の異同の影響を検討しています。

主な発表文献:

- Jui-Ying Wang, Sho Kubota, Jianpeng Zhanghe, Tomoo Inoue, Effects of dietary similarity on conversational and eating behaviors in online commensality, Collaboration Technologies and Social Computing, LNCS 12856, pp.20-34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-85071-5_2, Springer, Cham. 2021.8.

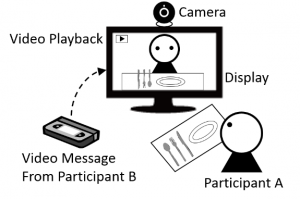

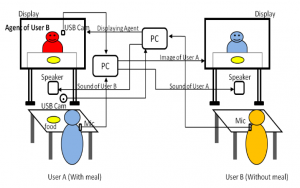

時空間を越える共食コミュニケーションの実現

離れた家族と一緒に食事と会話ができる。ビデオメッセージング技術とビデオ再生技術、ビデオ認識技術により、ユーザの食事の進み具合にビデオ内の食事の進み具合を動的に合わせて擬似的な共食を実現しました。またビデオメッセージ再生と同時にユーザを自動撮影しメッセージ交換できます。擬似的であっても共食環境では、ユーザが積極的に食事中の会話行動をとることを明らかにしました。

主な発表文献:

- Yasuhito Noguchi, Tomoo Inoue, Automatic synchronization between local and remote video persons in dining improves conversation, Journal of Universal Computer Science, Vol.22, No.10, pp.1418-1435, 2016.10.

オンライン共食コミュニケーション用アバタSurrogate Diner

人型エージェント技術により、実際には食事をしていない人が食事をしているように見せることができます(Surrogate Diner)。これにより、食事タイミングの異なる家族とでもオンラインで擬似的に共食ができます。一人で食事することを余儀なくされる孤食の解決に役立ちます。

主な発表文献:

- 塩原拓人, 井上 智雄, 遠隔非食事者との疑似共食コミュニケーションのためのインタフェースエージェントSurrogate Diner, 情報処理学会論文誌:デジタルコンテンツ, Vol.2, No.2, pp.20-28, 2014.8.

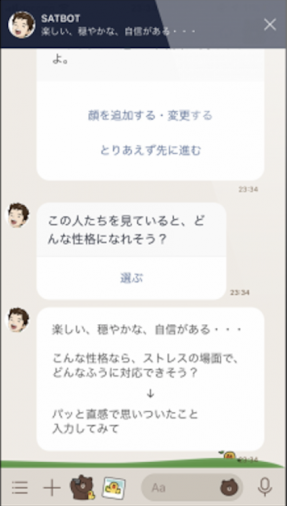

チャットボット、VR、Webベースのセルフメンタルヘルスケアシステム

健康のためには病気の治療よりも予防が効果的で、ヘルスケアが重要になっています。心のヘルスケアも専門家だけのものではなく、セルフで行うようになりつつあります。本研究では、チャットボット、VRなどのメディア技術を利用したセルフメンタルケアシステムを開発し、効果を確認しています。

主な発表文献:

- Takeshi Kamita, Tatsuya Ito, Atsuko Matsumoto, Tsunetsugu Munakata, Tomoo Inoue, A chatbot system for mental healthcare based on SAT counseling method, Mobile Information Systems, Vol.2019, Article 9517321, 11 pages, Hindawi, 2019.3.

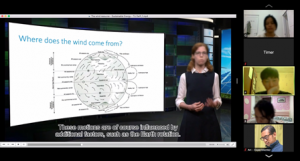

オンライン学習高度化

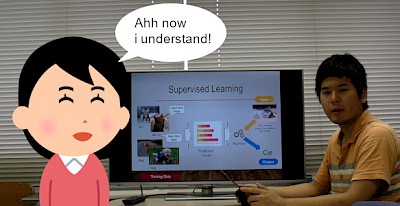

講義型ビデオ教材から対話型ビデオ教材へ

オンライン講義において学習者の集中力が低下しがちである問題を解決するために、講師が一人で講義をするタイプのビデオ教材に、講師と会話でやりとりをする学習者エージェントを簡単に付加するシステムを開発しています。ビデオ教材の高度化に役立ちます。

主な発表文献:

- Ari Nugraha, Izhar Almizan Wahono, Jianpeng Zhanghe, Tomoyuki Harada, Tomoo Inoue, Creating dialogue between a tutee agent and a tutor in a lecture video improves students’ attention, Collaboration Technologies and Social Computing, LNCS 12324, pp.96-111, doi>10.1007/978-3-030-58157-2_7, Springer, 2020.9.

協創教材

学習者が学習内容に関する問題を作成するという活動は、作問学習と呼ばれ、より高いレベルの思考力を身につけることができることが知られています。本研究では、作成された質問を複数の学習者が協調して改良を進めるオンライン学習に取り組んでいます。

主な発表文献:

- Ari Nugraha, Izhar Almizan Wahono, Tomoo Inoue, Online collaborative refinement to increase the quality of students’ posed questions, Collaborative Technologies and Data Science in Artificial Intelligence Applications, pp.42-48, Logos, 2020.9.

会話デザイン

話速アウェアネスシステム

母語話者が早口になると非母語話者が発話を聞き取りにくくなってしまう問題を解決するために、母語話者の話速をリアルタイム計測し、早くなると知らせることで、母語話者が自発的に話速調節することを促します。

主な発表文献:

- Tomoo Inoue, Wei Liao, Speech Speed Awareness system slows down native speaker’s talk, Collaboration Technologies and Social Computing, LNCS 11677, pp.159-171, doi>10.1007/978-3-030-28011-6_11, Springer, 2019.9.

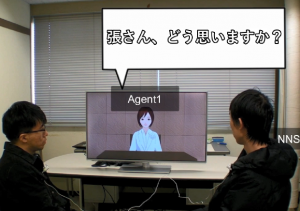

非母語話者支援エージェント

非母語話者支援エージェントは、非母語話者と母語話者との会話に加わって、非母語話者の発言を促します。これにより非母語話者が発言しやすくなり、母語話者に対して非母語話者が発話しにくいという問題を解決します。

主な発表文献:

- Zixuan Guo, Tomoo Inoue, Using a conversational agent to facilitate non-native speaker’s active participation in conversation, Proc. CHI’19 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, LBW1216, 6 pages, doi>10.1145/3290607.3313075, 2019.5.

母語話者による非母語話者支援

母語話者と非母語話者のオンライン会話で非母語話者が聞き取りにくいことがあります。母語話者が会話キーワードを少し入力して共有することは大したことではありませんが、非母語話者にとっては会話理解の大きな助けになります。会話における効果的な共助を実現しています。

主な発表文献:

- Hiromi Hanawa, Xiaoyu Song, Tomoo Inoue, Keyword generation by native speaker is quick and useful in conversation between native and non-native speaker, Proceedings of the 2017 IEEE 21th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD 2017), pp.145-150, 2017.4.

連絡先

お問い合わせはメールで井上(inoue[at]slis.tsukuba.ac.jp)まで